今年も一年の天文活動をふりかえるエントリを書きたいと思います。また長文エントリになりますので写真だけ眺めてみたい方はこちらのスライドショーをどうぞ。

このスライドショー、会社の納会で披露して割と好評でした。JavaScript で表示していてスクリプトはこちらで公開しています。

星雲・星団(DSO)

2019年は帰省もせず元日から天体撮影をしていました。今年も引き続き今までレデューサーを使って撮影してきた天体を 8cm F6 直焦 + マイクロフォーサーズでクローズアップ気味に撮るのがテーマです。

元日の夜はばら星雲を撮りました。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + QHY5L-IIM + PHD2 による自動ガイド/ OLYMPUS OM-D E-M5 (ISO200, RAW) / 露出 15分 x 12コマ 総露出時間 3時間 / RStacker 0.6.4, DeepSkyStacker 4.1.1, Photoshop CC, StarNet++ 1.1, Lightroom CC で画像処理, フルサイズ換算 984mm 相当にトリミング

後になって StarNet++ なんかも使って画像処理を頑張ったのが上の写真ですが、横浜の空で非改造デジカメで撮った写真としては結構イケてるのでは?と自画自賛しています。って画像処理やりすぎ?

2月には黒眼銀河を撮りました。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + QHY5L-IIM + PHD2 による自動ガイド/ OLYMPUS OM-D E-M5 (ISO200, RAW) / 露出 15分 x 8コマ 総露出時間 2時間 / RStacker 0.6.4, DeepSkyStacker 4.1.1, Photoshop CC, Lightroom CC, RegiStax 6.1.0.8 で画像処理, フルサイズ換算 1915mm 相当にトリミング

黒眼の部分を wavelet 処理で強調して眼力をアップしています。渦巻き模様もそこそこ写ってそこそこ満足。

3月にはM83を撮りました。去年の失敗のリベンジです。

去年よりは… でもイマイチ、と思っていましたが再処理してそこそこ満足いく結果になりました。この頃からこれまで Lightroom で行っていた強調処理を Photoshop で行うようになり、星マスクも使うようになりました。

5月には M8 干潟星雲を撮りました。明るい星雲なので多段階露光で撮りました。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ OLYMPUS OM-D E-M5 (ISO200, RAW) / 露出 2分 x 8コマ, 4分 x 8コマ, 8分 x 7コマ 総露出時間 1時間44分 / DeepSkyStacker 4.1.1, Photoshop CC, Lightroom CC で画像処理, フルサイズ換算 1100mm 相当にトリミング

今なら StarNet++ を使ってもっと派手に仕上げるかな?でもこのくらいがちょうどいいかなという気も…

今年の後半は惑星用 CMOS カメラによる DSO 撮影にもチャレンジしました。8月に最初に撮ったのが M27 亜鈴状星雲です。

短時間露出多枚数コンポジットは初めてでちょっと失敗もしましたが、結果としては上々で、非改造デジカメでは綺麗に出なかった赤い部分がくっきり写って満足。

10月にはやはり CMOS カメラでらせん星雲とかに星雲を撮りました。

らせん星雲は二年前のリベンジですが、なんとか写りました。しかし光害の影響が大きい低空の天体なので淡い部分がほとんど写らない結果で不満が残りました。横浜の空だとここらが限界かなぁ。

かに星雲の方は想像以上によく写りました。複雑に走る赤いフィラメントがくっきり写って大満足。

11月は深夜にプレアデス星団を撮りました。こちらは E-M5 で撮影。

過去何度か撮った対象ですが、最高の仕上がりになりました。光害カットフィルターを使わなかったことで青い星雲がよく写りました。とはいえ光害カブリや謎のカブリをかなりむりやり処理してるので描写の正確性という点では不満が残ります。

11月には NGC253 ちょうこくしつ座銀河も撮りました。

ちょうこくしつ座銀河は2年前に同じ機材で撮っているのですが、露出を伸ばして銀河の端のもっと淡い部分まで写したくて再撮影。でも期待したほど写りは良くなりませんでした。画像処理が上手くなった分、ちょっとだけ進歩した感じ。

同じ日に今度は CMOS カメラで馬頭星雲のクローズアップを撮りました。

何度も撮った対象ですが、馬の首のくっきり具合は過去最高。もう少し淡いところが写って馬の首の立体感が描写できたらと思ったのですが、CMOSカメラでもなかなか厳しいようです。でもまあそこそこ満足かな。

来年は銀河も CMOS カメラで撮ってみようかなと思ってます。あと、大きめの天体を11月に買った RedCat 51 で撮ってみたいのですが、先日かもめ星雲の撮影で失敗しているので調査と対策が必要です…

しかしブログを読み返してみると、ずっと SX2 の赤緯ガイドの不調に悩まされてますね… というかメーカーに修理頼んだ方がいいんでしょうが、修理中 μ-180C が載るかわりの赤道儀がないのが問題。惑星のオフシーズンの今のうちに修理出したほうがいいのかなぁ。

惑星・月・太陽

今年は月面と惑星も結構撮りました。太陽もちょっとだけ。μ-180C を買ってから初めての冬で、冬のシーイングの悪さを理解しないままボケボケの写真を量産したりもしましたが… よく撮れたものだけピックアップしていきます。

惑星

今年はなんと全惑星(地球を除く)を撮影しました。μ-180C では初となる水星、天王星、海王星も撮影。以下太陽に近い順にピックアップ。

水星は西方最大離角を迎えた11月に撮りました。

高度は15度ぐらい。シーイングが悪かったせいで結構ボケてますが半月より少し太った欠け具合なのがなんとかわかります。ちなみに翌日赤外でも撮ってみたのですが、やはりシーイングが悪すぎて表面の模様は写りませんでした。

金星は1月に半月より少し欠けた姿を撮りました。

シーイングは悪いほうだったのですが結構すっきり写っていますね。水星もこのくらいに撮れたらなぁ… 大気の模様はさすがに写りません。紫外線で撮ったら写るのかなぁ。

火星は接近の年でないので積極的には撮らなかったのですが、11月に水星の撮影のついでに撮りました。

小さいです。模様も全く見えません。シーイングがよければ少しは見えたかも?来年は大接近ではありませんが、かなり接近するということで期待です。

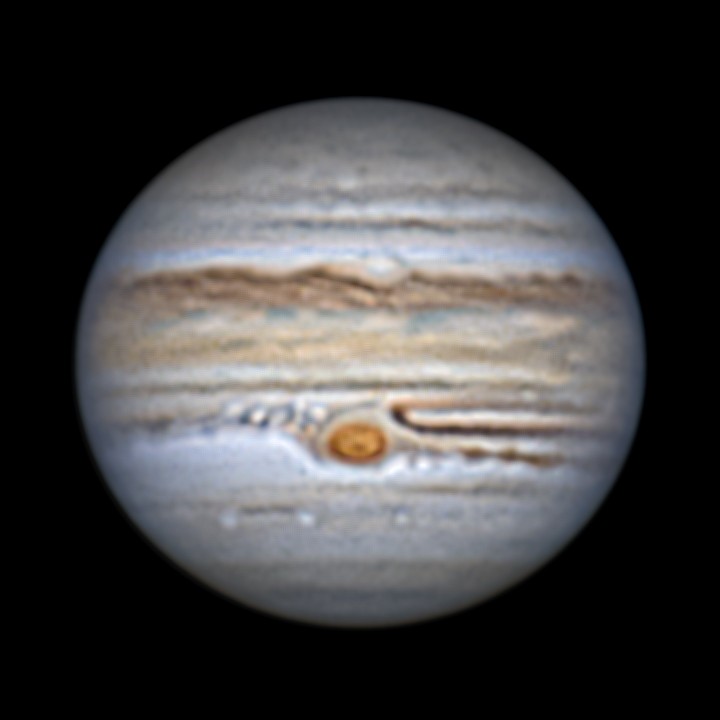

木星は今年は大赤斑消滅の危機か!?というショッキングな事態が発生。まあ、結局は消えなかったのですが、5月から続いた大赤斑からの赤い雲の流出にはずいぶん心配させられました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC / 露出 1/60s x 1000/3000コマをスタック処理 x 4 を de-rotation / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, WinJUPOS 11.0.2, Lightroom Classic CC で画像処理

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC / 露出 1/60s x 1000/3000コマをスタック処理 x 4 を de-rotation / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, WinJUPOS 11.0.2, Lightroom Classic CC で画像処理

大赤斑の前方(右端)からニュルっと赤い涙のようなものが出ているのが流出した雲です。天候や健康に恵まれず、その後の流出の様子は撮影できなかったのですが、ALPO-Japan の報告をずっと見守っていました。

今年の木星のベストショットは大赤斑の流出が止まった6月中旬に撮った写真です。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC / 露出 1/60s x 1000/3000コマをスタック処理 x 4 を de-rotation / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, WinJUPOS 11.0.2, Photoshop CC 2019, Lightroom Classic CC で画像処理

今年はこの写真で色々画像処理を研究して惑星写真がだいぶ上達しました。した気がします…

今までなかなか上手く撮れず色々悩んでいたのですが、結局画像処理が甘かったのが大きかったというのが結論。RegiStax の Linked Wavelets を上手く使うのと、L/RGB撮影をやらない場合はRGB画像からL画像を分離して別に wavelet 処理をかける「セルフLRGB」(と命名)が効果的ということがわかりました。

とはいえ、まだ改善の余地はありそうなので来年は筒内気流対策とかも考えていきたいです。

土星は衝の時期は天候が悪かったり体調が悪かったりで撮れず、5月に撮ったのがベストショットになりました。

これは去年のベストショットの方が良かったですね… ほとんど撮れなかったからなぁ…

土星の輪はこれからだんだん傾きが水平に近づいて、2025年には見えなくなってしまいます。ちゃんと輪の傾きの変化を記録できるように来年はちゃんと撮りたいと思います。

天王星は11月にチャレンジしました。

色が写れば儲けものくらいに思っていたのですが、思ったよりちゃんと円盤状に写りました。衛星も撮りました。

右上からオベロン、チタニア、天王星のやや右下がアリエル、左下にかすかに見えるのがウンブリエルです。天王星のやや右上に16等星のミランダがあるはずですが、これは写りませんでした。

これはさすがに小さい。でも天王星との色の違いははっきりわかりました。衛星(トリトン)も撮りました。

トリトンは明るいので簡単に写ります。

というわけで全惑星コンプリートしました。あ、冥王星は撮ったことないですね… 横浜の空で写るのかなー。来年はチャレンジしてみるかも。

月面

今年は μ-180C で月面の拡大撮影と月全体のモザイク撮影をやりましたが、失敗が多かったです。

3月に月齢4.7の月をモザイク撮影しました。大きく欠けて面積が狭い分、楽しています。

長辺7000ピクセル越え、撮影した動画サイズの合計は170GBという資源消費の激しい写真でしたが、低空でシーイングがいまいちということで、等倍で見るといまいちの結果に。まあ迫力はあるのでそこそこ満足。

月面モザイクは5月にもう一度試みたのですが、なんと重ならない部分が一か所出てきて失敗しました… 300GB越えのデータが…

まあ、懲りずにまたチャレンジしたいと思います。

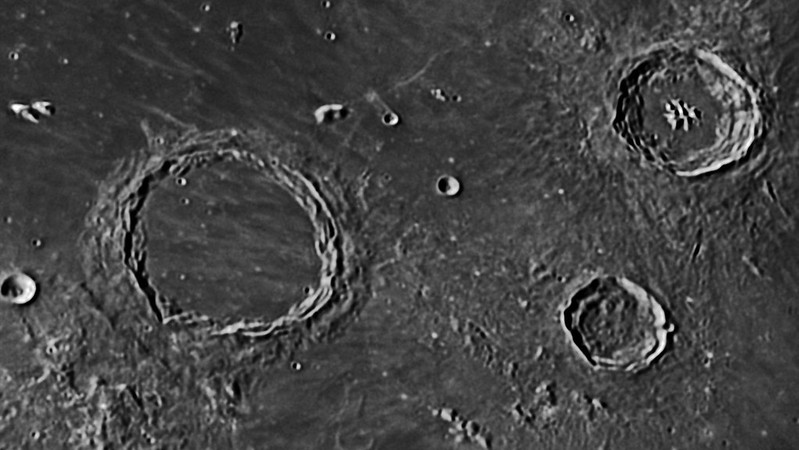

月面のクローズアップはずいぶん撮ったのですが、シーイングに恵まれずあまりいい写真は撮れませんでした。

そこそこ撮れたのがこのくらい。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC / 露出 1/60s x 1500/2000コマをスタック処理 x 4枚をモザイク合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Image Composite Editor 2.0.3.0, Lightroom Classic CC で画像処理

RegiStax による処理の技術が向上して少しはマシになったのですが惑星写真ほどには上手くいかず、月面写真意外とムズいです… というか拡大しすぎなのかな?直焦だとくっきり写るんですよね。来年は拡大率落として撮ってみるかなぁ…

「意味がわかると面白い」系

「意味がわかると怖い話」というのがあるそうですが、天体写真にもインスタ映えもせずぱっと見ではなんだかよくわからないけど、意味がわかると怖い、じゃなくて、意味がわかると面白い写真というものがあります。

写真の見映えやクオリティはさておき、写っている天体や現象の面白さという点で見て欲しい写真をピックアップ。まず、3月に撮ったこちら。

シリウスの伴星シリウスBです。約50年周期でシリウス(シリウスA)の周りを公転する白色矮星です。白色矮星を撮ったのはこれが初めてです。等級は8.4等と、望遠鏡で見る分には暗くはない星ですが、シリウスが明るすぎて簡単には見えない星で、シリウスの軌道のゆらぎからその存在が予言され、1862年に初めて観測されました。

シリウスBのシリウスからの離角は2019年は約11秒。これは土星の本体の視半径よりもちょっと離れたくらいなので惑星撮影用の機材で撮ったのが上の写真です。かなり写りは悪いのですが、存在はなんとかわかる、ということで… 来年はもうすこしマシな写りを目指したいところ。2022年には離角が最大ということで今が割と見頃です。

次は4月に撮ったこちら。

おとめ座の銀河M87です。今年は史上初のブラックホールの写真が撮影されたということで、この銀河の中心のブラックホールが話題になりました。さすがにブラックホールは写らないのですが、M87のブラックホールからは巨大なジェットが吹き出していて、それがギリギリ写っています。右側にポチっと飛び出ているのがそれです。

ブラックホールから約3000光年まで吹き出しているジェットですが、なにとろ5500万光年離れた天体なので8cm屈折ではこの程度にしか写りません。でも写るとは思っていなかったので個人的には嬉しい一枚でした。来年はμ-180Cでもうちょっと映える写真を撮ってみたいのですが、これをガイドするための機材が…

次はこれ。

10月に撮ったかに星雲の写真を拡大したものですが、よく見ると星雲の中に小さな星が写っています。これはかに星雲が生まれる原因となった超新星爆発の後に残った中性子星「かにパルサー」です。中性子星を撮ったのはこれが初めてです。16等星なので横浜の空ではわりとギリギリなのですが、なんとか写りました。

最後はこちら。

観測史上2番目に発見された恒星間天体ボリソフ彗星(2I/Borisov)です。恒星間天体を撮ったのはもちろんこれが初めてです。みなさん尾の出ている姿や動いているタイムラプス動画など映える写真を撮っておられる対象なのですが、等級は16等前後ということで横浜の空ではこれが限界でした。

というか、最初は写らなかったと思ったのですが、計算値を元に彗星核基準コンポジットをしてみたところギリギリ浮かび上がってきました。正直ノイズか気のせいかと思ったのですが、画像を統計処理したりしてやっと写っていると信じることができました。

見れなかった/見なかった天文現象

日食

2019年の日本では部分日食が2回あったのですが、2回とも曇りのため撮影できませんでした。

1月2日の部分日食は晴れ間を期待してベランダに機材をセッティングして待機していたのですが、一瞬だけ肉眼で欠けた姿を視認できたものの、導入もピント合わせもできず、二度目のチャンスが訪れることもありませんでした。

12月26日の部分日食は時間的に勤務中で、前日までは会社に望遠レンズだけでも持っていってこっそり抜け出して撮ろうかとも迷いましたが、天気予報を見て諦めて普通に仕事していました。実際東京では満天の雲に阻まれて見られなかったようですね。

国際宇宙ステーション(ISS)

μ-180C を買ってからこれでISSを撮影してみたいと思っていて、1月14日に実際にチャレンジしてみたのですが、赤道儀の追尾がうまくいかず失敗しました。

その後12月12日の夕方に撮影のチャンスがあり、今度は追尾ではなく待ち伏せ撮影をしようと計画していたのですが、体調が悪くかないませんでした。来年はどうするかな…

流星群

流星群については元々あまり興味がないこともあって、全然撮影しませんでした。12月15日のふたご座流星群の極大日は天気も良かったのですが、満月からあまり経っていない明るい月が一晩中でている悪条件ということもあってベランダに出もしませんでした。

会社の飲み会では結構流星のことを聞かれたので、流星って一般受けはいいんですかね?来年はちゃんと撮ってみようかな…

ということで

こうして見ると今年は結構色々撮れて悪くない一年でした。来年も事情が許す限り頑張ります!それではみなさんよいお年を!