11月30日早朝にチャレンジしたボリソフ彗星(2I/Borisov)について。

これは失敗としていたのですが、id:snct-astro さんよりこんな指摘が。

一番最後の画像を,Wikisky と比較して見ますと,16等台の星はだいたい写ってますね。私が確認した中で一番暗いのは16.85等でした。同じ等級でも恒星とは違って淡く広がっている彗星は,埋もれてしまうのですね

id:snct-astro さんのコメント (2019/12/2)

自分でも Wikisky で調べてみたところ、16等台の恒星をいくつも確認できました。17.1等の恒星も確認。Stellarium で確認した時は16等は見当たらなかったのですが…

こうなると、11月6日のチャレンジで失敗した時のけむけむさんのコメントが思い出されます。

2I/Borisov は、17等級くらいと、それなりに暗いのでメトカーフ・コンポジットされると出てくるかもですね。

けむけむさんのコメント (2019/11/6)

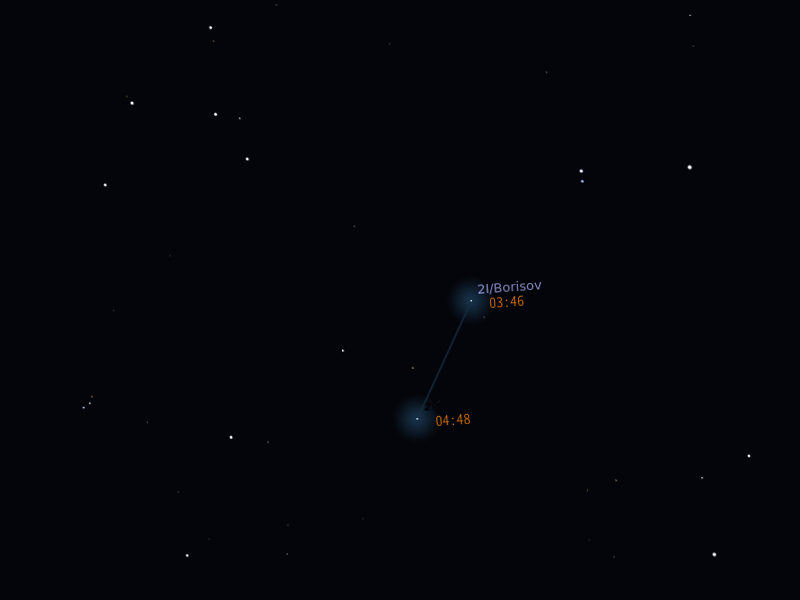

ということで DeepSkyStacker (DSS) の彗星核基準コンポジットを試してみました。一枚一枚のライトフレームを見てもボリソフ彗星の影も形も見えない状態ですが、Stellarium に表示された位置にマークを付けます。ちなみに昨日確認したところ*1 カメラの時計が5分22秒進んでいたので元のExifに記録された撮影時刻からその分差し引きした時刻で表示しています。

彗星が全く見えない状態で40枚マークするのはさすがに無理なのでどうしたものかと思ったのですが、 DSS の彗星核基準コンポジットは、ライトフレームに撮影時刻が記録されているなら、最初と最後のフレームにだけマークを付けて、どちらかのフレームを reference frame に指定してやればスタックできるのでした。*2

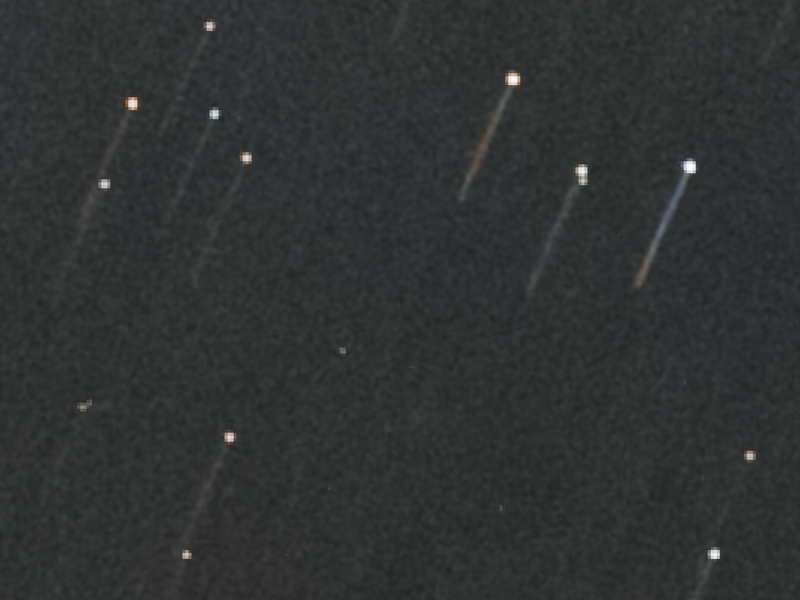

ということで、最初と最後のフレームだけマークを付けて最後のフレームを reference frame に指定してから、彗星核基準でスタックしました。

おわかりいただけただろうか…

敢えて中心を外しています。左端の赤っぽい星が UU Crt (HD 97876)です。そう、よく見るとなにやら淡い光点が…

↓

↓

↓

↓

↓

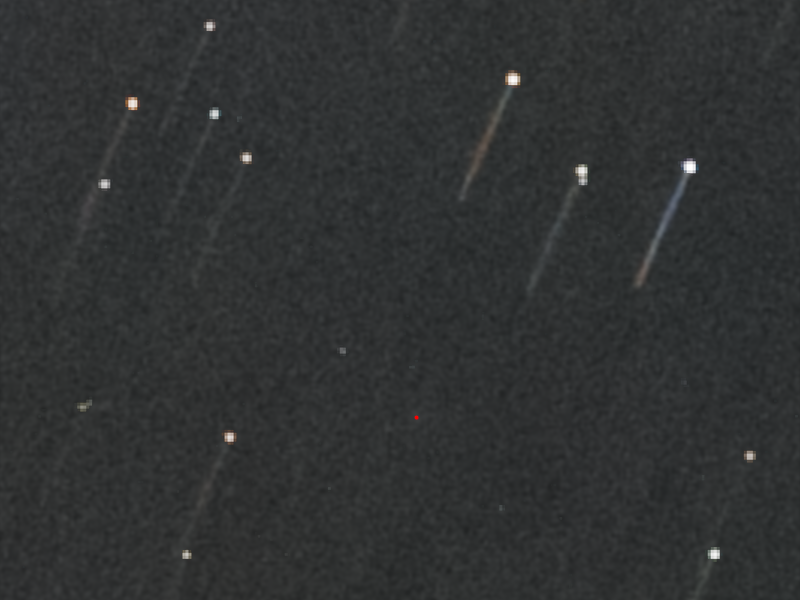

…!? いや、ノイズでは? と思ったものの、一度気付くと何回見なおしてもそれっぽく見える程度にはそれっぽさがあります。でもこれが彗星だと言うのなら、この写真彗星だらけでは?という気も…

なにはともあれ位置を確認しましょう。reference frame は 04:48 撮影の最終フレームに設定して、Result は Standard mode に設定しています。同じ設定で恒星基準でコンポジットしたのがこちら。

彗星核基準と恒星基準の写真をそれぞれ拡大してみます。

DSS は Standard mode では reference frame の位置に他のフレームを合わせこんでスタックして、reference frame のサイズで結果を出力します。ということは、この設定で出力した彗星核基準の写真上の彗星の位置は、同じ設定の恒星基準の写真上での位置ということになります。

ということで二つを重ね合わせてみます(比較明合成)。

疑惑の光点にマークを付けます。

これに Stellarium の星図を重ねます(50%透過)。

え、完全に一致!?

正直、残念!ビミョーにズレてました!っていうオチを予想していたのですが、ここまで一致しているとなると… いや、どうなんでしょう?でも、こんな偶然ってあるんでしょうか?

もっとも、先に DSS で彗星核(があるはずの位置)をマークするために何度も何度も星図を確認しているので、無意識のうちにそれらしい位置にそれらしい光点を探していたというのはあると思います。

とはいえ、彗星核基準コンポジットの画像は一見してどこにどの星があるのかわかりませんでしたし、光点を見つけた時はおおよその位置しかわかっていませんでした。それも等倍表示でです。上の拡大画像は星図のスケールに合わせて約3倍に拡大していますから、それで1.5ピクセル以内のズレ*3というのは…

ということで、ボリソフ彗星撮影成功!と、言いたいところなんですが、でもさすがにこの写りでは… という、なんともスッキリしない状態なのです。何か白黒付けるいい方法はありませんかね?

ノイズの標準偏差とか出して光点の輝度が有意に大きいとか有意差はないみたいなことを言えればいいんですかね?具体的な計算方法がちょっとわからないですが…