2018年の天文活動は元日の最近の満月(スーパームーン)の撮影から始まりました。CMOSカメラによるモザイク撮影です。

2018年は何と言っても火星大接近が最大のイベントで、去年からその練習も兼ねてオートガイド用に使っているCMOSカメラで月面を撮影し始めたのですが、月全体を高解像度で撮るモザイク撮影に結構ハマりました。一枚撮りとは一味違ったシャープな写りが魅力です。

月といえば1月31日には皆既月食がありました。天気予報は微妙でしたがあきらめずに事前に準備を進めていたところ、当日の横浜は快晴。皆既終了の直前には雲が出てしまいましたが、なんとか地球の影の中を進む月の連続撮影に成功しました。

皆既月食をこれだけ好条件で見たのは生まれて初めてで、とてもエキサイティングな夜になりました。

ここまではスカイメモSと8cm屈折(BLANCA-80EDT)で撮ってきましたが、本格的な惑星の撮影には力不足ということで、まず20cm級の鏡筒を載せる赤道儀ということでビクセン SX2 を購入しました。

鏡筒の方は20cmシュミカセが第一候補だったのですが、散々悩んだ挙句18cmドールカーカムの μ-180C を購入しました。

が、火星大接近を控えて注文が殺到中で届くのは2ヶ月先ということで、先に届いた新しいCMOSカメラ(ZWO ASI290MM/MC)とADCを使って8cm屈折で惑星撮影の練習を始めたところ、予想外によく写って驚きました。8cm屈折は元々玉ズレによるものと思われる色ズレが出ていたのですが、これをADCで補正するという荒業(?)で自分史上最高の木星像をGETしました。

そうこうしているうちに6月16日に μ-180C が届き、21日にファーストライト。さすがに迫力のある木星像に興奮しました。

その後撮影システム*1 を何度か組み替えて7月上旬には火星撮影の準備が整いました。

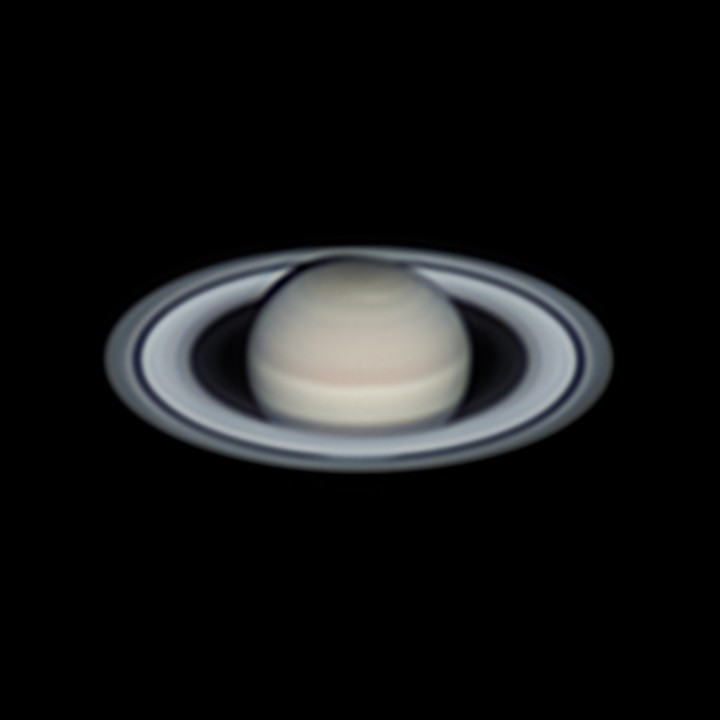

その後は連日木星、土星、火星の撮影です。LRGB撮影や WinJUPOS による de-rotation にも手を出しました。色々おぼつかないところもありますが本格的な惑星撮影の真似事程度はできるようになりました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC / 露出 1/60s x 1500コマをスタック処理 x 2 を de-rotation スタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 10.3.9, RegiStax 6.1.0.8, Lightroom Classic CC で画像処理

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM, RGB: ZWO ASI290MC / L, RGB: 露出 1/30s x 1500/3000コマをスタック処理したものをLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, WinJUPOS 10.3.9, Lightroom Classic CC で画像処理

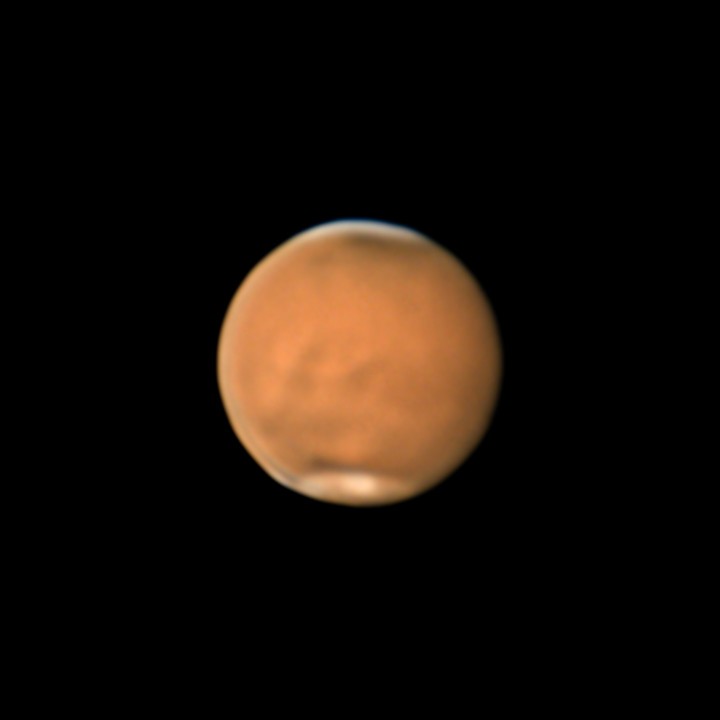

が、火星は5月末に発生したダストストームが拡大、全球を覆う「大黄雲」となりました。こうなると火星表面の模様がほとんど見えなくなります。3ヶ月は続くということで7月31日の最接近時にはただの赤い星にしか見えなくなる可能性が出てきました。7月15日撮影の火星は強調処理をかけてもこの程度。

この時期は事ある毎に天文ニュースや火星を観測している人のブログを見てはダストストームの様子をチェックしていました。よその惑星のお天気をここまで気にしたのは生まれて初めてでした。

しかし手をこまねいているわけにもいかず、何か対策をということで、先人の知恵を頼ったところ赤外線(IR)でLを撮るといいらしいということで、シーイングの影響を抑制できると聞いてとりあえず買っていたIRフィルター(850nm)を火星撮影に投入。

IR撮影は暗くてゲインを上げないと写らない、リムの二重化が目立つ等の問題はあるものの効果はあるということで最接近の日の本番のLもこれで撮ることにしました。

そして迎えた7月31日は快晴。夜半から深夜まで火星の連続撮影に成功しました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), L: IR 850nmパスフィルター 1.25", RGB: ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM, RGB: ZWO ASI290MC / L, RGB: 露出 1/60s x 2000/5000コマをスタック処理 x 4 を de-rotation したものをLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, WinJUPOS 10.3.9, Lightroom Classic CC で画像処理

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC / 露出 1/60s x 2000/5000コマをスタック処理 x 4 を de-rotation / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, WinJUPOS 10.3.9, Lightroom Classic CC で画像処理

今年はここでやや燃え尽きた感があるのですが、その後も8月末まで惑星を取り続けました。木星、土星、火星以外では金星も撮りました。勇気がなくて内合近くの金星は撮れませんでしたが8月の半月よりは少し欠けた金星を撮りました。

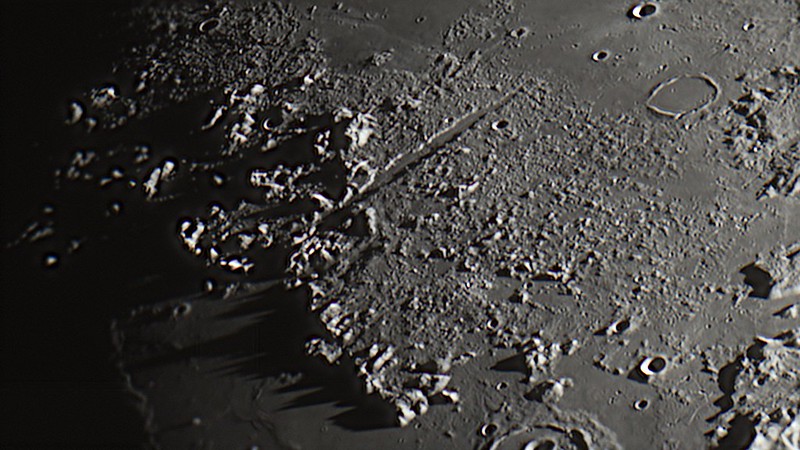

惑星シーズンが終わってからは月面撮影に挑戦したのですが、今に至るまで満足いく結果が出せずにいます。シーイングに恵まれないのか、惑星撮影用のシステムを流用したせいで拡大率が大きすぎなのか。結局6月に最初にテスト的に撮ったものが一番いいというありさま。

夜明けのアルプス谷が好きで何度か撮ったのですが、結局 μ-180C のファーストライトで撮ったこれがベストです。

あとはバローレンズを使わず直焦で撮った虹の入江の写真がお気に入りで、会社のデスクトップに貼っていたりします。

彗星はほとんどスルーだったのですが、年末にウィルタネン彗星だけは撮りました。

彗星核基準コンポジットは初めてやりました。でもやっぱり星が流れない方がいいんですが、天文リフレクションズで紹介された手法はちょっと抵抗があってやってません。

さて、このブログはそのタイトルからもわかるように星雲・星団 = Deep Sky Object (DSO) の撮影がメインテーマだったのですが、今年は DSO 撮影では失敗も多くあまり成果が得られませんでした。SX2 を使いこなせてない感じです。

SX2 の購入後喜び勇んで色々撮ったのですが、トラブルで最後まで撮れなかったり、撮れたと思ったら春霞のカブリがひどくて使い物にならなかったりと、心が折れる場面が多かったです。

それでもいいとこ探しでふりかえってみると、まず1月に撮った M78。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), 笠井 ED屈折用0.6xレデューサー (合成F3.6), LPS-D1 48mm / Kenko-Tokina スカイメモS, D30mm f130mm ガイド鏡 + QHY5L-IIM + PHD2 による自動ガイド/ OLYMPUS OM-D E-M5 (ISO200, RAW) / 露出 6分 x 14コマ 総露出時間 1時間24分 / RStacker 0.6.4, DeepSkyStacker 3.3.2, Lightroom CC で画像処理, フルサイズ換算 1033mm 相当にトリミング

これはスカイメモSで撮ったもの。(スカイメモSの)限界まで露出を伸ばして淡いところを出そうとするもいまいち残念な結果だったのですが、画像処理方法を変えて少しはマシになりました。

SX2 を導入してからはトラブル続きだったのですが、やっとまともに撮れたのがこの三裂星雲(M20)。

しかしその後も赤緯ガイドが安定しないことが多く頭を抱えていたのですが、年の瀬に PHD2 のガイドアシスタントの神託に従い「一方向赤緯ガイド」を試したところ良好な結果が得られました。

ということで来年は DSO の方を頑張りたいところなのですが、重くて外部電源を必要とする SX2 を野外に持ち出す算段ができておらず、当分はベランダから撮れる南天の天体に限られそう。とりあえず今年は春霞が出る前に春の銀河を撮ってみたいです。

最後になりますが、撮影や観察以外の「天文活動」としてこんな記事も書きました。

「映画『オデッセイ』を見ました」は火星でのサバイバルをテーマとした映画の、いわば聖地巡礼です。自分で撮った火星の写真から作中に登場した場所を特定するというもの。

「イラクの月」はちょっとした探偵ものというか、2006年にイラクに派遣された自衛隊員の日記に記された月に関する奇妙な記述の謎を解く話です。

どちらも天文ファンならではのオタクな楽しみという感じで書いていて楽しかったです。

そんなわけで来年も天文ファンで良かったと思えるような年にしたいと思います。

*1:曖昧な言葉ですがバローレンズやリング、フリップミラー等の全体。英語では imaging train と言うようです。