今年も一年の天文活動をふりかえるエントリを書きたいと思います。また長文エントリになりますので写真だけ眺めてみたい方はこちらのスライドショーをどうぞ。

昨年作った JavaScript のスライドショースクリプトを使っています。ソースはこちら。

火星

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

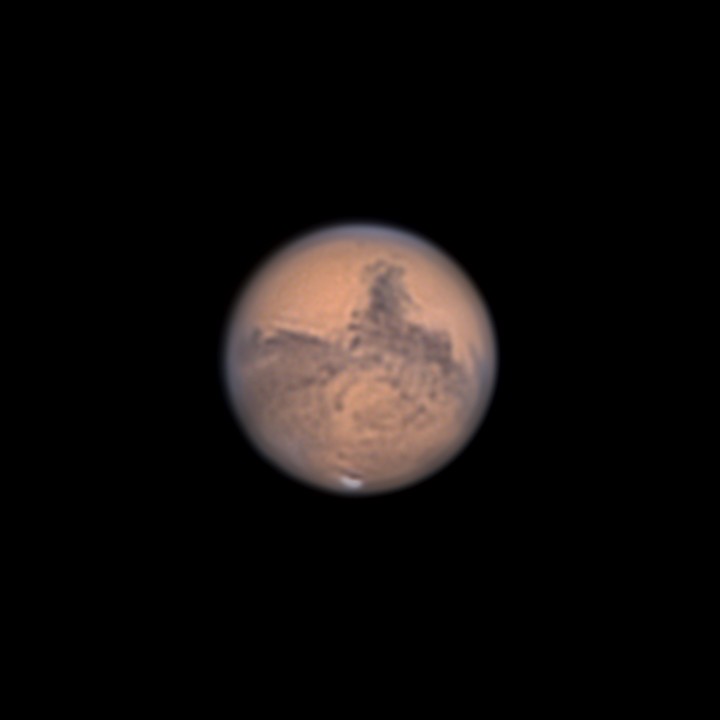

2020年はなんといってもまず火星。火星の準大接近の年でした。2018年の大接近では大黄雲(全球規模のダストストーム)で可視光では表面の模様がほとんど見えなくて、赤外である程度は見えたもののもう一つスッキリしないシーズンだったのですが、今年は火星も地球もよく晴れて、10月は火星撮影に全集中の1ヶ月でした。

火星の自転速度は地球よりわずかに遅く、日に日に地球から見える場所がずれていきます。これを利用して一ヶ月間で火星面をほぼ一周する形で撮影ができました。火星の表面の模様をちゃんと見たのは初めてでしたが、地球との位置関係で死角になっていた北極周辺を除けば隅から隅まで見ることができて堪能しました。

火星撮影の「本番」は10月でしたが6月頃から機会を見て撮っていて、視直径がだんだん大きくなり、また、火星の南半球が夏を迎えて南極冠が縮小していく様子を見ることができました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC (Gain 280) / 露出 1/60s x 3000/5000コマをスタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25"(RGB), ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 217), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 296) / 露出 1/125s x 2500/5000コマをスタック処理 x4 (L:2, RGB:2) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.1.5, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

8月には複雑な模様がかなりはっきり見えてくるようになりました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 245), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 285) / 露出 1/125s x 2000/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.1.5, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

その後9月末までは天候も体調も最悪で天文活動が全くできず先が危ぶまれる状態でしたが、10月からは比較的天候と好シーイングに恵まれ、また少々の雲があってもしぶとく待ち続けるだけの気力も出てきてたくさんの写真を撮りました。この一ヶ月間に撮ったデータ量は合計1.85TBになりました。

以下撮影順に。火星の地形の名前については、これらの写真を使って WinJUPOS で作成した地図を以下のエントリに載せましたので参照してください。

まず10月1日の夜に撮ったもの。この日はキンメリア人の海の東側からシレーンの海、太陽湖にかけての地形が見えていました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 264), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 2500/5000コマ x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してスタック処理してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.2.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

南半球の右側に漫画の目みたいな模様が見えますが、この黒目の部分が太陽湖と呼ばれる地形です。その右上の先が二股に別れた筋状の模様がマリネリス峡谷です。全長4000kmの巨大な峡谷です。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 264), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 2500/5000コマ x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してスタック処理してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.2.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

右上の虫さされみたいにぷくっとしているのが太陽系最大の山として知られるオリュンポス山です。

10月6日は最接近でしたが写真の出来は1日とあまり変わらないので省略します。

この日は火星の衛星も撮りました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2, ZWO ASI290MC (Gain 302) / 火星:露出 1/125s x 2500/5000コマをスタック処理, 衛星: 1/4s x 250/500コマをスタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.2.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

写真中央右寄りの火星から近い方の星がフォボス、火星から遠い方の左端近くにうっすら見えている星がダイモスです。

10月12日はオーロラ湾からマリネリスにかけての複雑な地形が楽しめました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

10月18日は子午線の湾からサバ人の湾のあたり、俗にアリンの爪と呼ばれる地形が見えていました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

10月20日はみんな大好き大シルチスの登場です。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

中央から北半球に飛び出している地形が大シルチス。小口径でもよく見える地形なので人気です。2018年に大黄雲越しに赤外で撮った時はモヤモヤとした雲みたいな形にしか見えなかったのですが、ずいぶんと複雑な模様が見えました。

大シルチスが正面に来たこの写真を撮った時には火星はまだ高度が低くてシーイングがもう一つでした。この日のベストはこちら。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

南半球の正面にヘラス盆地が見えています。2018年には明るく輝いていたヘラス盆地ですが今年はやや黒ずんで黒い模様も浮かんでいてだいぶ印象が違って見えました。

10月24日は今シーズン唯一失敗した日で、シーイングが悪すぎて全然解像しましせんでした。このまま冬が近づいてシーイングが悪いままだったらどうしようと思っていたのですが…

10月26日の撮影は成功でした。10月1に東の端が見えていたキンメリア人の海を正面に捉えて、これで火星ほぼ一周分の撮影ができました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2021, Lightroom Classic CC で画像処理

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 244), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 302) / 露出 1/125s x 1250/5000コマをスタック処理 x6 (L:3, RGB:3) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.3.0, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2021, Lightroom Classic CC で画像処理

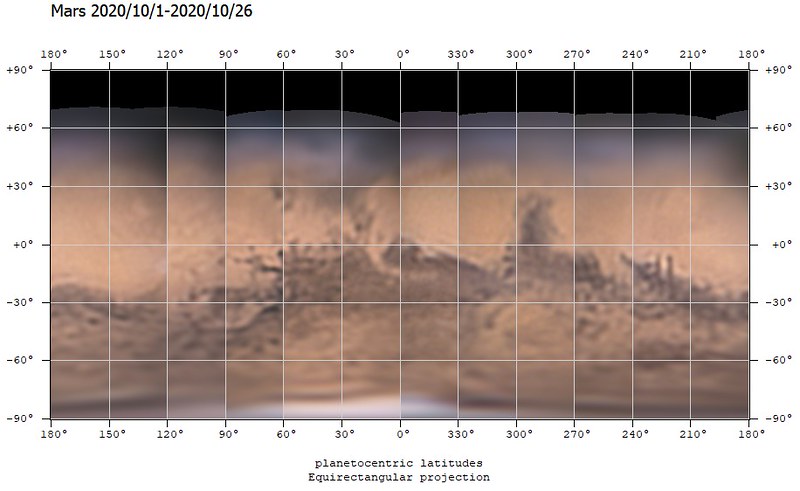

一周分の写真を WinJUPOS で処理して作った地図がこちら。

北半球の高緯度地域は今回は地球から見て死角に入っているので地図上では黒くなっています。そのかわり南半球は完全に見えていたので南極側から見た南半球の地図も作りました。

南極冠が南極点からズレている(偏心している)理由についてはこちらのエントリに書きました。

ということで2020年の火星観測は満足できる結果になりました。

木星・土星

2018年に μ-180C を購入してから毎年撮っている木星ですが、なかなかシーイングに恵まれず… しかし8月1日の撮影で過去経験したことのないレベルの好シーイングに恵まれて自己ベスト更新と言える写真が撮れました。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 298), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 335) / 露出 1/60s x 1500/3000コマをスタック処理 x8 (L:4, RGB:4) を de-rotation してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.1.5, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

大赤斑が見えている状況でベストショットが撮れたのはラッキーでした。この後はスランプに陥って10月に回復した後は火星に全集中だったので今年の木星の拡大撮影はこれが最後になりました。大赤斑、去年は内部から赤い雲が流出して消滅の危機か?などと騒動になりましたが今年は平穏無事だったようです。

ちなみにこの写真は10月に画像処理(wavelet)のパラメータを大きく変更して再処理した写真です。去年までの解像感重点の振り切ったパラメータから階調表現が劣化しないよう抑えたパラメータに変更しました。詳細は以下のエントリを。

上の写真はこのエントリの写真から少しだけ処理を変えています。「あっさり」仕上げの写真に以前の「こってり」仕上げの写真を少しだけ(10%)ブレンドして模様の濃度を上げてあります。*1

wavelet の段階でベストの強調ができればいいのですが、L画像だけみていい感じにするのが至難の技なのでこうしました。これだと Photoshop でレイヤーの不透明度のスライダーを動かすことで容易に解像感と階調表現のバランスを探ることができます。

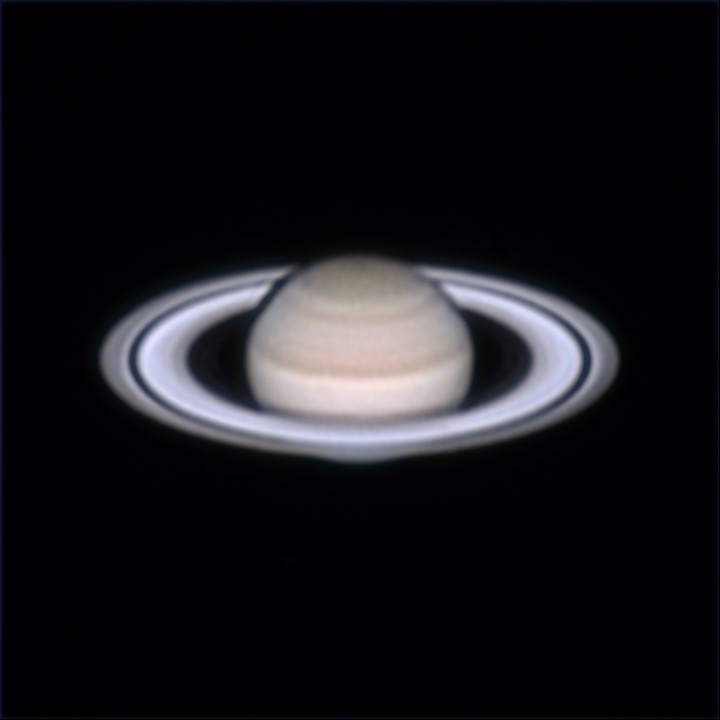

同じ日に撮った土星の写真も同様に再処理したものを以下に。

高橋 ミューロン180C (D180mm f2160mm F12 反射), AstroStreet GSO 2インチ2X EDレンズマルチバロー (合成F40.4), ZWO IR/UVカットフィルター 1.25", ZWO ADC 1.25" / Vixen SX2 / L: ZWO ASI290MM (Gain 303), RGB: ZWO ASI290MC (Gain 374) / 露出 1/30s x 2500/5000コマをスタック処理してLRGB合成 / AutoStakkert!3 3.0.14, WinJUPOS 11.1.5, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC 2020, Lightroom Classic CC で画像処理

土星も特に変わったことはなかったです。

その他の惑星・準惑星

今年は水星、天王星、海王星は撮りませんでしたが冥王星を撮りました。これで太陽系の惑星・準惑星は全部撮れたことになります。

冥王星

今年は初めて冥王星を撮影しました。木星と土星の間という探しやすい位置にあったこともあって失敗することなく一度の撮影で撮れました。

冥王星の明るさは14等。μ-180C 直焦点でノータッチの15秒露出でまともに撮れるのか不安でしたがなんとか撮れました。計算上はギリギリ解像しそうな冥王星の衛星カロン(16等)は写らず、と思ったのですが、wavelet 処理して拡大してみると冥王星の像に微妙に出っ張った部分があってカロンの位置と一致していました。

撮れたとはいいづらい写りですが、恒星がほぼ真円に写っていますし追尾エラーというわけでもなさそうなので、僕の中では撮ったことになってます…

天文現象

いわゆる天文ショー的なものとしては、今年は日食と彗星と木星と土星の大接近がありました。その他、地味なものも含めてまとめます。

日食

6月21日の夕方の部分日食は天候に恵まれず雲越しに見え隠れするのをなんとか撮ったという形になりました。

一番きれいに撮れたのがこれです。一番欠けた姿(最大食分0.47)は雲に隠れて撮れませんでした。部分的に撮れたもので一番欠けているのがこれです。

まあ、一応欠けたところは見れたし部分日食なのでそんなに悔しくないです…

ネオワイズ彗星(C/2020 F3)

今年は急激な増光で大彗星になるかも!?と期待されたアトラス彗星(C/2019 Y4)が最接近前に崩壊という悲劇がありました。コロナで野外での撮影は自粛していて崩壊前のアトラス彗星はマンションからは撮れる位置になく結局一度も撮らないままになってしまいました。

そして7月に今度は本当に「大彗星」になったネオワイズ彗星(C/2020 F3)ですが、横浜は天候に恵まれず薄雲越しに一瞬だけしか見ることができませんでした…

ワンショット5秒露出です。まだ薄明が明るい時間に薄雲越しに10秒足らずしか見えず、その後雲に隠れて見失い、それっきりになってしまいました。というかこれが撮れたのもほとんど奇跡でした。翌日以降は悪天候が続き本当にこれが最初で最後となりました。

日本各地・世界各地の天文家のみなさんが続々と見事な尾の伸びた大彗星と呼ぶに相応しい姿を捉えた写真をSNSに流しているのを見て期待値MAXだっただけに悔しい思いをしました。コンポジットも何もできないしそもそも雲と薄明で淡い尾は全く写ってないし…

まあ、一応彗星ってわかる姿が撮れただけ良しとしますか。大彗星の勇姿を見たい方は仙台高専天文部(id:snct-astro)のブログをどうぞ!崩壊前のアトラス彗星の写真もありますよ!

木星と土星の接近

12月21日の木星と土星の大接近、海外では The Great Conjunction などと言われ、お固い観測写真しか載らないのかと思っていた ALPO-Japan にも Damian Peach さんや Christopher Go さんといった惑星写真の大家による素晴らしい写真が載っていました。

Damian Peach さんの写真は NASA の Astronomy Picture of the Day に選ばれました。

チリのリモート天文台の1m鏡で撮ったそうで凄まじい写りです。

さて、僕の方はといいますと、まずは17日の月と木星と土星の接近を望遠レンズで撮影。

20日に翌日のリハーサルもかねて μ-180C 直焦点で撮影。

この日はガリレオ衛星と恒星を含めた並びが天頂プリズム越しの裏像で見ると数字の 7 になると話題になっていました。

そして最接近の21日。

リハーサルではイマイチな写りだった土星の輪と木星の縞模様が写った形でのツーショットが撮れました。土星の輪にはカッシーニの間隙まで見えています。木星の縞模様はややぼやけ気味ですが… デジカメでの連射はSDカードへの書き込み時間の関係で420コマを3分くらいかけて撮っているので木星の自転のブレが出ているのかも。

土星の衛星はさすがにミマスまでは写りませんでしたがエンケラドゥスは写りました。

まあ本番の撮影は成功と言っていいかなということで、翌22日はプランBとして検討していた8cm屈折 + CMOS カメラで撮影。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), 笠井FMC3枚玉2.5倍ショートバロー (合成F15), ZWO ADC 1.25", ZWO IR/UVカットフィルター 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC (Gain 201) / 露出 1/60秒 x 2500/5000コマをスタック処理(1.5倍 Drizzle) / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop 2021, Lightroom Classic で画像処理。

こっちの方がよく写ってるじゃないですか!木星の縞模様、それに大赤斑も!土星のカッシーニの間隙は21日の方が綺麗に解像していますがトータルで見るとこっちの方がいいのでは?という写りでした。21日もこれで撮ってたらよかったのかな…

まあ両方撮らないとどっちがいいかわからなかったわけだし、22日のシーイングがたまたま良かっただけかもしれないし、後悔はしていません。それに22日も21日と比べて両惑星の距離は1割くらいしか離れていないので、これはこれで成功と言えるでしょう。

低空で日没直後というシーイングが安定しない条件で、大口径望遠鏡が実力を出しきれず運次第では小口径の下克上もありうる状況とは思っていましたが、実際にこうなるとは…

その他天体同士の接近

天体ショーと言うほどでもないのですが、月と惑星や星団の接近です。

まず4月25日の三日月とすばる(M45 プレアデス星団)の接近。

実はこの接近は撮ってみるまで知らなくて、単に三日月のある風景写真を撮っていたつもりだったのですが、撮った写真をよく見るとすばるが近くに写っていたのでトリミングしたものです。

5月24日には二日月と水星と金星のスリーショットを撮りました。

撮っていた時は意識してなかったのですが、天リフさんが水星が一番高い!と面白がっていました。確かになかなか見ない光景かも。

12月13日未明には月と金星の接近がありました。

雲が出たりして最接近は撮れなかったのですが、フルサイズ換算960mmの画角に収まりました。

月

今年は月面の拡大写真は撮らずじまいでしたが、デジカメ(OM-D E-M1 Mark II)の電子シャッターで数百枚連射したものをスタックしてディテールを出すという撮り方を始めました。この撮影法は木星と土星の接近の時にも使いました。

画質としてはワンショットのベストショットとCMOSカメラでのモザイク撮影との中間くらいでしょうか。2000万画素の画像処理はかなり重いしデータ量も馬鹿にならない(中間ファイルを含めて数十GB)のですが、撮影の気楽さを考えると捨てがたい撮影法で、今年はずっとこれで撮っています。

今年は幸運に恵まれて4月7日の最近の満月と10月31日の最遠の満月が両方撮れました。両方撮れるのは三年ぶりです。

最近の満月 (2020/4/7 21:03): 笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), OLYMPUS EC-20 2x TELECONVERTER (合成F12) / Vixen SX2 / OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II (ISO200, RAW) 露出 1/400s x 96/146コマをスタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop CC, Lightroom Classic, WinJUPOS 11.3.0 で画像処理

最遠の満月 (2020/10/31 23:49): 笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), OLYMPUS EC-20 2x TELECONVERTER (合成F12) / Vixen SX2 / OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II (ISO200, RAW) 露出 1/320s x 128/361コマをスタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop 2021, Lightroom Classic, WinJUPOS 11.3.0 で画像処理

視直径の差は12%ですが結構違って見えますね。

太陽

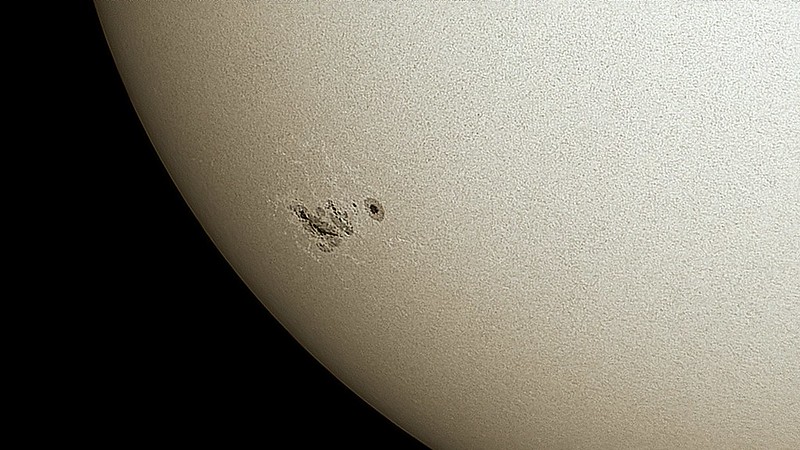

今年も黒点が少ない年でしたが、第25太陽活動周期が始まって11月頃から大きめの黒点が出てくるようになりました。在宅勤務なのをいいことに平日の昼休みに撮っています。

11月5日の2781黒点群。

久々にデジカメで太陽全体の写真も撮りました。月と同じで連射&スタックです。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), OLYMPUS EC-20 2x TELECONVERTER (合成F12), Kenko PRO ND-100000 77mm / Vixen SX2 / OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II (ISO200, RAW) 露出 1/2500s x 64/226コマをスタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop 2021, Lightroom Classic, WinJUPOS 11.3.0 で画像処理

12月1日の2786, 2785黒点群。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), 笠井FMC3枚玉2.5倍ショートバロー (合成F15), Kenko PRO ND-100000 77mm, ZWO IR/UVカットフィルター 1.25" / Vixen SX2 / ZWO ASI290MC (Gain 135) / 露出 1/2000s x 1250/5000コマをスタック処理 / AutoStakkert!3 3.0.14, RegiStax 6.1.0.8, Photoshop 2021, Lightroom Classic で画像処理

Hαで撮れる太陽望遠鏡を買う予定は当分ないですが、来年も今ある機材で黒点くらいは撮っていこうと思います。μ-180C で太陽を撮るのは… やってる人はいるようですが、さすがに真似する勇気はありません… 来年もないと思います。

DSO (Deep-Sky Object)

今年は DSO 撮影はあまりできなかった気がしていたのですが、失敗気味のを含めれば一応10対象撮っているので特に少ないわけでもなかったです。銀河と惑星状星雲しか撮ってなくて、赤い星雲を全然撮らなかったので撮ってない気分なんですかね。

惑星状星雲

今年は初めて μ-180C 直焦点での DSO 撮影にチャレンジ、と言ってもオフアキ等には結局手が出せず惑星用CMOSカメラとの組み合わせで短時間露出で撮れる惑星状星雲だけなんですが… まあ、惑星状星雲のクローズアップ撮影自体も初めての経験なのでそこそこ楽しめました。

まずは木星状星雲。

そして土星状星雲。

緑色一色の星雲ばかりでぱっとしませんが、緑色の天体というのも惑星状星雲以外ではあまり見ないですし、不思議な形も面白いものです。来年はカラフルな M57 (環状星雲)あたりを撮ってみたいのですが、ベランダからは無理なのでいよいよ重量機材を野外に持ち出す方法を考えなくては…

銀河

今年は惑星用CMOSカメラでの系外銀河の撮影を始めました。昨年は惑星状星雲と超新星残骸だけでしたが、視直径の小さい銀河も同じように撮れば少しは見栄えがするのではないかと思って。

デジカメでも撮影しましたが去年までの OM-D E-M5 から OM-D E-M1 Mark II に乗り換え。1600万画素から2000万画素に解像度がアップです。また、E-M5 で悩みの種だった謎のカブリが出なくなったような… 強調処理の激しい赤い星雲をまだ撮れてないので要検証ですが。

今年は年初からスランプでDSOの撮影は2月18日のマルカリアンチェーンが最初でした。BLANCA-80EDT 直焦点 + デジカメでの撮影でしたが、これは失敗気味…

赤道儀のアライメントのミスと月の出の計算ミスでタイムロス&まだ撮れるのに月が出たと思い込んで撮影終了、という失敗でコマ数が足りず画質が上げられませんでした。これは来年リベンジです。

2月23日には M100 と M104 を撮影。惑星用CMOSカメラによる銀河の撮影はこれが最初です。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ ASI290MC (ゲイン240) / 露出 1分 x 96コマ 総露出時間 1時間36分 / DeepSkyStacker 4.1.1, Lightroom Classic で画像処理

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ ASI290MC (ゲイン240) / 露出 1分 x 96コマ 総露出時間 1時間36分 / DeepSkyStacker 4.1.1, Lightroom Classic で画像処理

8cm 相応の写りではありますが、過去最高の写りでそこそこ満足できるものでした。

これならば… ということで、3月16日、昨年デジカメで撮って微妙な写りだった M87 のジェットも同じ方法で撮りました。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ ASI290MC (ゲイン240) / 露出 30秒 x 96コマ + 1分 x 80コマ 総露出時間 2時間8分 / DeepSkyStacker 4.2.2 (2x Drizzle), Lightroom Classic で画像処理

まさにジェットです。wavelet 処理しなくてもこの写り。これならば撮れたと言っていいでしょう。

3月18日にはこれまた昨年微妙だった NGC 4565 Needle Galaxy を撮りました。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ ASI290MC (ゲイン240) / 露出 60秒 x 90コマ 総露出時間 1時間30分 / DeepSkyStacker 4.2.2, Lightroom Classic で画像処理

まあ撮れたとは言えると思いますが、「針先」の写りがもう一つなのは光害地では仕方がないのでしょうか…

コロナで野外での撮影は自粛していましたが、マンションの廊下からなら許されるのでは… と思ってマンションの廊下に機材を出して北天の天体を狙おうとしたのですが、天井の制約が厳しくて唯一撮れるのが M81 と M82 でした。

3月20日に意を決して撮影。これはツーショットで撮りたいので BLANCA-80EDT の直焦点 + デジカメでの撮影です。マンションの住人に白い目で見られたり話しかけられたりしながら…

M81, M82 それぞれの拡大写真(トリミング)も。

マンションの廊下の蛍光灯等からの迷光によるカブリもひどく、元の処理画像はかなりザラザラだったので、拡大画像の方は当時流行っていた DeNoize AI によるノイズ除去を施しています。

M82 の赤いガスはさすがに写りませんでしたが、中心部のモクモクのディテールはそこそこよく写っています。M81 はぱっと見悪くないですが、淡い部分がAIの補間なので… ちゃんとした空で撮り直したいところです。

11月13日には NGC253 ちょうこくしつ座銀河を撮りました。デジカメで何度も撮った銀河ですが、今回は惑星用CMOSカメラで。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ ASI290MC (ゲイン100) / 露出 3分 x 32コマ 総露出時間 1時間36分 / DeepSkyStacker 4.2.2, Lightroom Classic で画像処理

かなりデカい銀河なので1/2.8インチセンサーの画角いっぱいに写ってなかなかの迫力です。でもやっぱり低空で光害の影響を受けやすいので端の淡い部分の写りはイマイチ… 光害地の限界ですかね。これ以上は赤外でL画像を撮るくらいでしょうか。

同じ日にM74も撮りましたがこれは失敗気味。途中からベランダの天井に隠れてコマ数が稼げませんでした。

笠井 BLANCA-80EDT (D80mm f480mm F6 屈折), LPS-D1 48mm / Vixen SX2, D30mm f130mm ガイド鏡 + ASI290MM + PHD2 による自動ガイド/ ASI290MC (ゲイン100) / 露出 4分 x 17コマ 総露出時間 1時間36分 / DeepSkyStacker 4.2.2, Lightroom Classic で画像処理

これでも一応今までで一番よく撮れてはいるのですが… 来年また撮ってみたいと思います。

今年は M33 も撮りたいと思っていたのですが、試してみるとベランダに設置した SX2 からはベランダの天井が邪魔で撮れないことが判明。設置方法を工夫するか、野外で撮るか… 来年はなんとかしたいところです。あと、野外で撮れるなら RedCat 51 で M31 も撮りたいです。

二重星

また去年のリベンジみたいなものなのですが、3月11日にシリウスA, Bを撮りました。どうもコントラストが命らしいということで拡大光学系は使わず μ-180C 直焦点で撮影。

これは撮れたと言っていいでしょう!実は3月5日に一度失敗しているのですが…

その他の活動

ふりかえり記事

このブログを始める前の固定撮影時代の撮影記を書いたりしていました。7年前のパンスターズ彗星(C/2011 L4)とアイソン彗星(C/2012 S1)のお話です。

写真自体はたいしたものではないですが、これから固定撮影から天文を始める人の参考にもなるかと思って書きました。

DeNoise AI の検証

Topaz Labs の DeNoise AI は天文家の間で今年一番話題になったソフトではないでしょうか?言い過ぎ?でも今でもあちこちで使われているのを見るので一過性のブームではなく定番の画像処理ソフトになりそうな気配です。

自分でも色々試してみました。

銀河のような白っぽい天体にはマッチするけど、色の濃い天体はディテールとノイズの判定ミスがあるようで微妙、というのが暫定的な結論。3月時点での話なので、その後のバージョンアップでどうなっているかわかりません。

また、惑星写真でも使っている人が結構いるようなのですが… 自分では検証できていないのであくまで印象ですが、AI で模様のディテールがあり得ないほどシャープに描写されてしまったり、wavelet 処理などで出てくるアーティファクトのパターンが強調さされて偽の模様として描写されてしまっているケースがあるような…

というわけで DeNoise AI は使用期限がきれた後だいぶ迷ったのですが未だに購入していません。年末にセールやってるんですけどどうしようかなあ…

天下一画像処理会

天文系VTuber(?)のけむけむさんの主催で、けむけむさんが用意した同じ生データを参加者が各々工夫して画像処理した結果を持ち寄ってけむけむさんが動画にまとめるという「天下一画像処理会」というイベントがあって、その「惑星の部」に僕も参加しました。

昨年鍛えた画像処理技術で頑張りました。順位とかはないのですが、自分の目指す方向性の処理としてはいい線いってるな、という自信がつきました。が、その後目指すべき方向性が変わったので… 来年もまた修行します。

またこういう機会があったら参加したいと思います。

KAGAYA さんの機材チェック

たぶん今年一番読まれたエントリがこれです。いいのかそれで?

NHKの天文番組『コズミック フロント☆NEXT』で映像作家 KAGAYA さんのお仕事紹介をする回があって、NHK ということもあってか機材の名前の紹介はなかったのですが、映像から機材を特定して紹介するというエントリです。中にはとんでもない機材も…

KAGAYA ファンにはたまらないのか、公開翌日には通常の6倍(天リフさんの紹介でブーストかかった時と比べても3倍)のアクセスがありましたし、半年近く経った今でもちょくちょくアクセスがあります。

まあ需要もあるし、自分でも書いてて楽しかったのでいいのではないでしょうか…

アニメ『恋する小惑星』と『小惑星ハンター』

今年最初のエントリがこれだったのですが…

1月3日からオンエアされた「きらら系」アニメ『恋する小惑星(アステロイド)』(略称:恋アス)のお話。きらら系というのは芳文社の漫画雑誌「まんがタイムきらら」やその系列誌の連載漫画を原作としたアニメで、なんといいますか、女の子同士のきゃっきゃうふふな日常を描いたゆるい感じの萌えアニメのことです。

特にそういう趣味はないのですが、恋アスに関しては「天文部がテーマ」「作者がガチ」「ビクセンやアストロアーツがタイアップ」との不穏な(?)事前情報が流れて一部の天文家の間で注目されていたのでした。

開けてみると、ちょっと前例がないのではないかというレベルで「ガチ」の天文アニメでした。「背景の星空を Astrometry.net で plate solve できる」と言えばそのレベルがわかるでしょうか。

詳しくは HIROPON(id:hp2)さんの各話レビューをどうぞ。

- 「恋する小惑星」を検証してみた

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第2話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第3話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第4話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第5話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第6話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第7話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第8話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第9話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第10話

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第11話前半

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第11話後半

- 「恋する小惑星」を検証してみた 第12話【最終回】

レビューする方もガチなので読み応えがあります。

僕の方は2話以降は twitter で録画をエア実況(最終回はリアタイ実況)するのみでした。

1話〜11話は実況ツイートがスレッドになってます。

ちなみに第7話であおが読んでいた渡辺和郎『小惑星ハンター』ですが、オンエア当時は古本しかなくプレミア価格がついていたのですがその後電子化されていました。

版面をスキャンした形の電子化で検索とかできないのが残念ですが、3月4日オンエアで3月30日電子版発行なので要望があって急遽電子化したんですかね?

Kindle版で読みましたが1996年発行の本なので、ネットでの情報流通も黎明期、冷却CCDがアマチュアにもやっと使われるようになった頃の話で、現代の我々の実用になる要素は限られているのですが、当時の天文家たちの熱意が伝わってきてなかなか楽しい本でした。

やり残したこと

今年やり残したことを簡単に。去年からやろうとは思っていたのですが SX2 を含めた重量機材を運び出しての野外での天頂付近や北天の撮影、結局できませんでした。運搬用の台車もしくはキャリーカートもまだ買っていません。来年コロナが落ち着いたら是非やりたいです。

去年購入した RedCat 51 ですが今年は全然使いませんでした。元々大きめの天体を撮るのに使うために購入したのですが、ターゲットがベランダからは撮れないものばかりだったので… RedCat ならスカイメモSでも十分扱えるので野外でも撮れると言えば撮れるのですが、コロナ自粛ということもあって。これも来年の課題になります。

今年は新機材の導入もありませんでした。周りの天文家のみなさんは次々とデジカメから冷却CMOSに移行しているのですが… 自分は一般撮影と共用の非改造デジカメで撮ってることもあって、冷却CMOS移行のメリットは大きいのですが、まだ思いきれません。お金はなくもないのだけど… 来年導入するかどうか、まだ検討中です。

最後に、今年は火星接近にちなんで、入江哲朗『火星の旅人 ―パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』というローエルの伝記を読み始めたのですが、結局読了できませんでした。

火星の旅人 ―パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史―

- 作者:入江哲朗

- 発売日: 2020/01/23

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

ローエルと言えば「火星の運河」。何故彼はそんなことを言い出したのかというあたりが一番興味のあるところなのですが、ローエルの実家の話、日本や朝鮮半島を旅して紀行文学の作家として活動していた頃の話、まで読んだものの、肝心の火星観測の話にまだたどり着いていません… 次の火星の接近までには読了したいところです。

というわけでみなさんよいお年を!

*1:写真のタイトルの「A + K」というのは A = ASSARI、K = KOTTERI です…